40 студентов, преподавателей и сотрудников вуза погибли на фронтах Великой Отечественной. В вестибюле второго этажа корпуса № 1 на мраморной доске перечислены имена павших за независимость Родины. В числе погибших – студент Ивановского пединститута, Герой Советского Союза Борис Сизов, который погиб смертью храбрых в бою с фашистами в 1945 г. при освобождении Польши.

Мы помним. Мы гордимся ими!

Устинов Александр Михайлович

Устинов Александр Михайлович, 1922 года рождения – из великого поколения защитников Отечества. За боевые заслуги на поле боя он был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, многими медалями.

В боевых действиях боец Александр Устинов, начавший солдатскую службу в 1940 году, участвовал с первых месяцев Великой Отечественной войны: летом 1941 года – на Калининском фронте, в районе Великих Лук, осенью и зимой – под Москвой. После одного из жестоких боев под Москвой, как вспоминал сам Александр Михайлович, он, 19-летний юноша, увидел в осколке зеркала седину на висках.

Начинал А.М. Устинов рядовым, потом стал командиром отделения, а к концу войны гвардии лейтенант Устинов дослужился до помощника начальника штаба – однако никогда не уделял особого внимания личной карьере и в воспоминаниях всегда с гордостью рассказывал о том, как его 26-я бригада защищала столицу и получила почетное звание Гвардейской.

Александр Михайлович прошел Курскую дугу и спустя много лет после нее как будто воочию видел страшные картины той битвы. Ни на какой другой, вспоминал он, не было такого количества танков, самолетов и артиллерии: «Бои шли с утра до вечера, с вечера до рассвета. Земля дрожала, стонала, гудела от горящих танков, от взрывов бомб… Уже клонилось солнце к траве, устали и люди, и земля, и небо. А бой всё шел… И не выдержал враг! И отступил он! И погнали его на запад!».

За мужество при выполнении боевого задания А.М. Устинов был награжден орденом Красной Звезды. Он вспоминал: «Во время разведки боем, было это на Курской дуге, мне довелось поднимать роту в атаку. Это был верх нервного напряжения. Ты впереди. Весь огонь, казалось, на тебя… В том бою я был ранен».

Путь к победе был трудным, и после битвы на Курской дуге 11-я Гвардейская армия воевала уже на 2-м Прибалтийском фронте, где в конце ноября 1943 года А.М. Устинов был тяжело ранен (12 осколочных поражений, некоторые из осколков так и остались в нем навечно, а один, около сердца, никогда «с войны вернуться не давал»). Это было его четвертое ранение за годы войны, приковавшее к госпитальной постели более чем на полгода.

В июле 1946 года лейтенант Устинов демобилизовался, а уже в 1950-м окончил Ивановский пединститут (ныне ИвГУ), с которым и связал свою послевоенную жизнь: защитил кандидатскую диссертацию по русскому языку, получил звание доцента и работал на кафедре русского языка долгие десятилетия.

Тамара Геннадьевна Шагина

«У войны не женское лицо» – однако многие женщины, преподававшие впоследствии в ИГПИ, прошли дорогами войны. Буквально на следующий день после получения диплома медика ушла на фронт Тамара Геннадьевна Шагина. Во время боев около города Калинина она работала в санитарном эшелоне, была ранена осколком. Медицинским работникам уставами не предписывается воевать – но ей приходилось вместе с товарищами с оружием в руках отражать атаку немецких танков.

Старший лейтенант медслужбы Тамара Геннадьевна участвовала в битве на Курской дуге, в форсировании Днепра, а закончила воевать уже в Германии. Среди работников вуза послевоенной поры она имеет наибольшее количество боевых наград (больше мужчин): награждена тремя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

В 1947 году Тамара Геннадьевна демобилизовалась, вернулась в Иваново, работала в НИИ экспертизы трудоспособности, в клиниках города, а с 1960-го по 1989 годы трудилась в ИГПИ-ИвГУ преподавателем на кафедре медицинской подготовки.

Василий Борисович Митрохин

В 1980-е годы заведующим хозяйством Ботанического сада ИвГУ работал ветеран Великой Отечественной войны, полковник авиации в отставке, и не просто полковник – Герой Советского Союза Василий Борисович Митрохин.

Он родился 5 апреля 1918 года в деревне Суры Тульской области, с 1929 года жил в Серпухове, где окончил семилетнюю школу и школу фабрично-заводского ученичества, работал токарем и наладчиком на железнодорожном ремонтном заводе на станции Люблино. Параллельно с работой учился в Подольском аэроклубе. Будучи призван в армию, окончил в 1939 году Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков, где вскоре стал инструктором, а затем командиром учебного звена.

Именно как наставника летчиков его и оставили в авиашколе после начала войны, несмотря на все написанные им рапорты с просьбами об отправке на фронт. Но, как говорят – не было бы счастья, да несчастье помогло. Младший лейтенант Митрохин оказался на скамье подсудимых после несчастного случая (на мотоцикле по неосторожности насмерть сбил девочку). Дальше – приговор, срок, штрафная стрелковая рота, тяжелое ранение в Великолукской операции. Лечился в госпитале в Иванове. Как искупивший вину кровью, был возвращен к летной работе.

С августа 1943 года Василий Митрохин – командир звена 191-го истребительного авиационного полка 275-й истребительной авиационной дивизии 7-й воздушной армии Ленинградского фронта, в том же месяце стал заместителем командира эскадрильи, а в ноябре 1943 года повышен в должности до командира эскадрильи. Участвовал в битве за Ленинград, в Ленинградско-Новгородской, Нарвской, Выборгско-Петрозаводской и Прибалтийской наступательных операциях. Летал на американском истребителе Р-40 «Kittyhawk», затем на отечественном Ла-5.

Отважный и умелый летчик, лейтенант Митрохин был настоящим асом: за год с небольшим в воздушных боях лично сбил 17 вражеских самолетов, а его эскадрилья – 64, кроме того, уничтожив бомбово-штурмовыми ударами большое количество вражеской техники и живой силы на земле. Однажды его самолет был сбит и рухнул в тылу врага, после чего летчик три дня добирался к своим до линии фронта. В другой раз пришлось сажать самолет на фюзеляж (отказало шасси).

Первой наградой воздушному асу стал орден Красного Знамени, а вскоре Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии капитану Василию Борисовичу Митрохину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4315.

После окончания войны Митрохин продолжил службу в Советской Армии, освоил реактивные истребители и летал на них до 1960 года, пока позволяло здоровье. Осенью 1961 года полковник В.Б. Митрохин был уволен в запас.

Проживал в Иванове, где еще в госпитале в 1943 году влюбился в молодую медсестру и после войны молодые поженились. Работал на механическом заводе треста «Главэнергостроймеханизация», избирался депутатом одного из районных советов в Иваново – и, конечно же, рассказывал на встречах молодежи ИвГУ о великой войне, жизненных испытаниях и о том, что узнал и понял в эти суровые годы.

Василий Петрович Павлов

Оказывается, героем известной патриотической песни может стать… проректор (будущий, конечно). Старшему поколению не нужно напоминать текст песни «На Безымянной высоте» (М. Матусовский, музыка В. Баснера), а остальным напомним:

Дымилась роща под горою

И вместе с ней горел закат.

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

В основе песни – реальный подвиг бойцов 718-го стрелкового полка 139-й дивизии. Сформированная в Чувашии, она была передислоцирована в Иваново, где на митинге на стадионе «Текстильщик» получила боевое знамя. Сражалась подо Ржевом. Во время нашего наступления в 1943 году особенно ожесточенные бои шли на подступах к высоте 224,1, с которой фашистами простреливалась местность вокруг, что мешало наступлению на Рославль. Группа добровольцев из 18 человек ночью с 13 на 14 сентября штурмовали эту высоту, в живых остались немногие; тяжело ранен был и политрук 718-го полка Василий Павлов, выпускник Ивановского военно-политического училища. Уже после войны Василий Петрович Павлов закончил ИГПИ, остался в нем работать, был проректором по заочному обучению, секретарем парткома нашего вуза.

Ольга Сергеевна Лион

Из воспоминаний лингвиста Ольги Сергеевны Лион, выпускницы (1949), а затем преподавателя ИГПИ-ИвГУ:

«“Как это было, как совпало: война, беда, любовь и юность?!” (Н. Майоров). Мы только что окончили школу. Мальчики сразу пошли в военкоматы, а девушки поступали в институты. Была весна 42 года. Я уже почти год проучилась в энергоинституте. Однажды к нам в аудиторию вошли командиры из Москвы и сказали: «Девушки (парней на курсе почти не было), Родина в опасности, кто пойдет на защиту нашей столицы – Москвы?». Встали почти все.

<…> Мы служили в зенитной артиллерии Московского фронта ПВО, охраняли небо Москвы от немецких захватчиков. Были связистами и разведчиками. В разведке стояли на крыше высотного дома, наблюдая за самолетами в небе. Днем приходил на помощь бинокль, а ночью требовалось определить, чей самолет, свой или чужой, только по шуму мотора. Долгие месяцы длились для нас ночные вахты при любой погоде, когда казалось, что ты вся состоишь из слуха и зрения. Любая ошибка связиста или разведчика могла стать трагедией еще в одной семье. <…>

К нам в комнату вихрем ворвался старшина и вместо “Подъем!” громко прокричал: “Победа!”. Мы вскочили, не помня себя от радости. Выбежали на улицу. Вся Москва ликовала. <…> От радости все пело и кричало, сердце разрывалось от счастья. Хотелось куда-то бежать. И мы, взявшись за руки, бежали куда глаза глядят. Побежали в парк “Сокольники”. Там была танцплощадка и играл духовой оркестр. Мы танцевали, и голова кружилась от счастья и от вальса».

Как поощрение за отличную службу, Ольгу Сергеевну назначили участником салюта Победы в Москве: «Наши парни стреляли из пушек, а мы из ракетниц. Нажмешь на курок – в воздухе рассыплется необыкновенной красоты цветной шар, и ты кричишь во все горло, и твой голос сливается с общим гулом, стоящим над Красной площадью. А над головой распускается невероятной красоты шар, горящий разными огнями. И небо всё перерезано лучами прожекторов, красными, зелеными, голубыми. <…> Таким для меня остался на всю жизнь День Победы!»

Виктор Михайлович Козлов

Уроженец деревни д. Высоково Палкинского р-на Костромской области Виктор Михайлович Козлов был призван на воинскую службу в 1939 году – и она продолжалась 30 лет. В годы Великой Отечественной войны В.М. Козлов служил сначала в 6-й парашютно-десантной бригаде Одесского военного округа, затем в 28-й гвардейской мотострелковой бригаде 8-го гвардейского танкового корпуса, защищал Киев, брал Кенигсберг. В.М. Козлов награжден 3 орденами и 9 медалями, в том числе орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга» – и др. После войны боевой офицер-орденоносец служил в Группе советских войск в Германии.

Дослужившись до полковника и выйдя в отставку в 1969 году, В.М. Козлов работал сотрудником отдела кадров Ивановского государственного университета под началом другого ветерана, Г.П. Разина – в обыденной речи в университете этих убеленных сединами, но не потерявших строгой военной выправки мужчин так и именовали – «полковники».

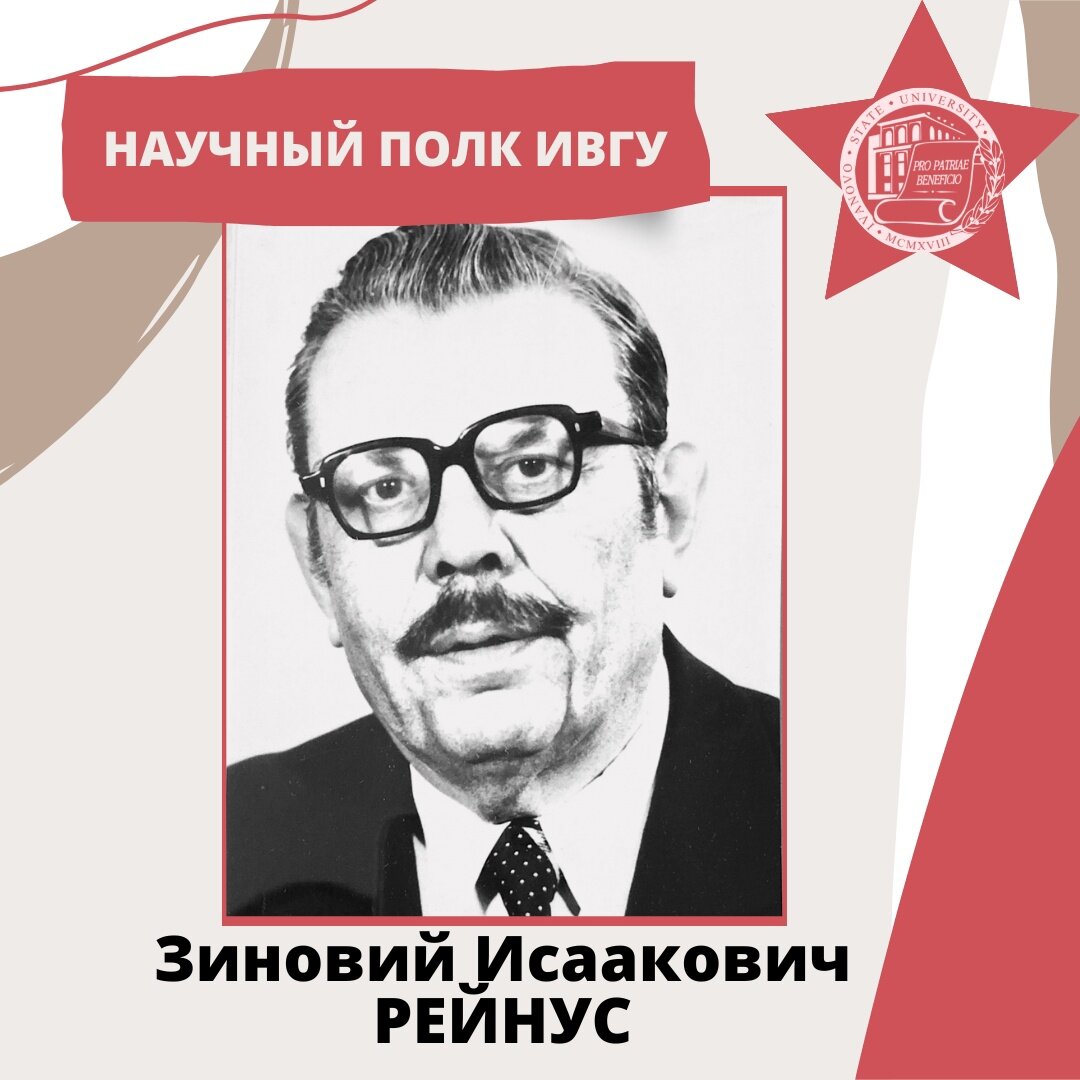

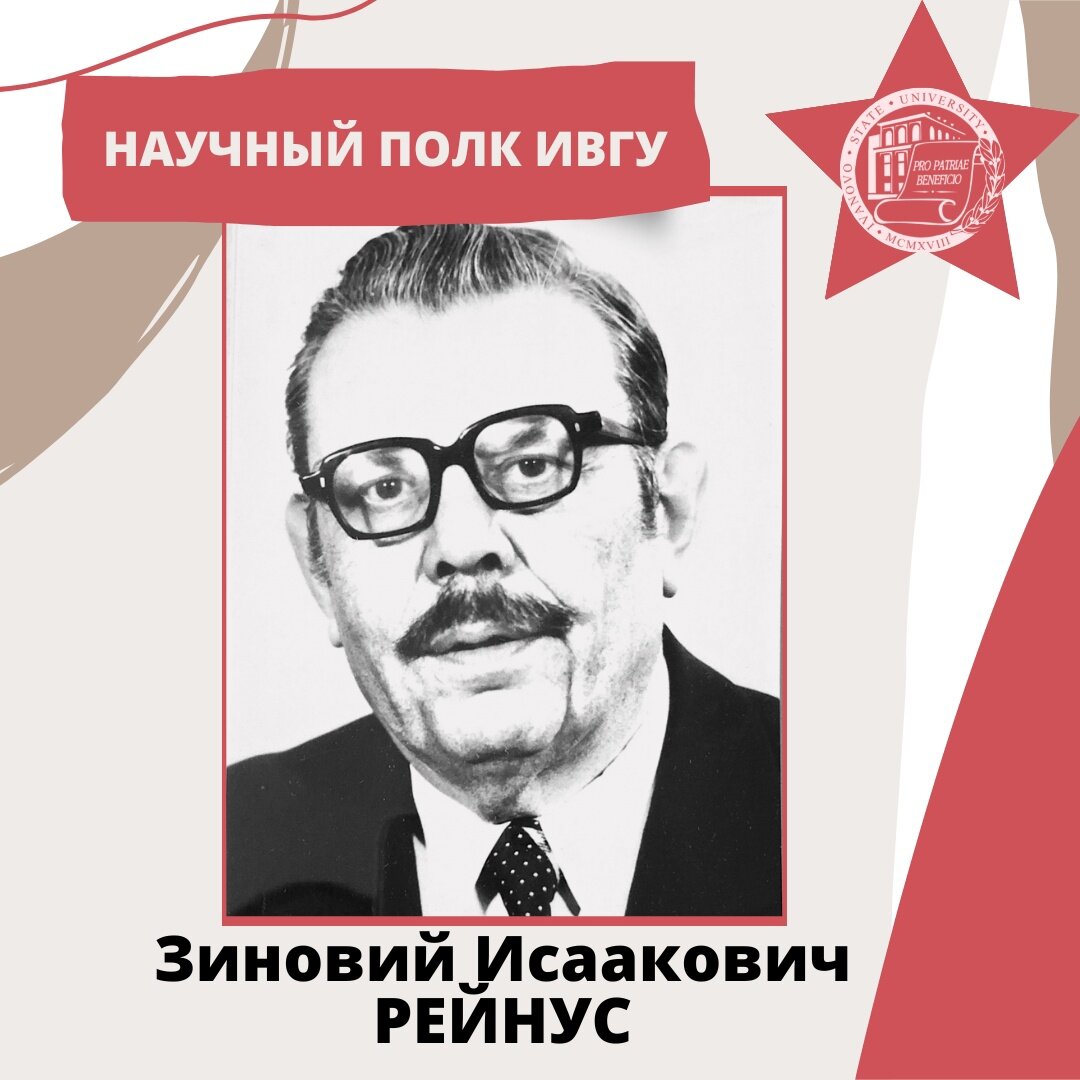

Рейнус Зиновий Исаакович

Рейнус Зиновий Исаакович родился в 1915 году в Витебской области (Белоруссия). После школы учился на планово-экономическом факультете Белорусского института народного хозяйства, а затем закончил аспирантуру при Московском институте истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского.

Как и тысяч других, 22 июня 1941 года совпало у Зиновия Исааковича с поворотным, казалось бы, событием в мирной жизни – присуждением ученой степени кандидата экономических наук. Но гитлеровское нашествие направило его судьбу совсем в другое русло. З.И. Рейнус прошел всю войну, участвовал в военных действиях в Сталинградской битве, в составе Донского и Центрального фронтов, во взятии Варшавы. Демобилизовался в звании капитана медслужбы. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

В 1950 г. З.И. Рейнус стал заведующим кафедрой политической экономии Ивановского государственного педагогического института. В 1978 году он успешно защитил докторскую диссертацию в Московском финансовом институте и продолжил руководство кафедрой – уже в ИвГУ. Всего же З.И. Рейнус осуществлял руководство кафедрой политической экономии до 1987 года (на протяжении 37 лет).

Евплов Всеволод Ефимович

Евплов Всеволод Ефимович родился 16 апреля 1921 г. в с. Гостево Гаврилово-Посадского района Ивановской области.

С августа 1938 года, с 17 лет, после окончания Юрьев-Польского педагогического техникума работал учителем начальных классов.

В октябре 1940 г. был призван на службу в армию. И, как написано в Трудовой книжке, «с октября 1940 г. по ноябрь 1945 г. – служба в Советской Армии».

Всеволод Ефимович Евплов прошел всю войну (Центральный фронт, Волховский фронт, 1-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт) и дошел до Берлина. Был радистом, разведчиком, затем артиллеристом 21-й гвардейской тяжелой гаубичной артиллеристской бригады резерва главного командования, был дважды ранен, но (считалось, легко – в спину и в голову) оставался в строю. Войну окончил старшим сержантом артиллерийской бригады.

Демобилизовавшись в ноябре 1945 г., В.Е. Евплов поступил в Ивановский государственный педагогический институт. После его окончания с 1949 г. и до выхода на пенсию работал в родном вузе сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя, а с 1965 г. – доцента кафедры высшей геометрии и математики.

За боевые подвиги награжден орденами «За боевые заслуги» и «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы» – и другими. А также – тринадцатью Благодарностями Верховного главнокомандующего за взятие различных городов.

За труд в мирное время Евплов В.Е. награжден знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда».

Антонина Ильинична Холопцева

Антонина Ильинична Холопцева в ноябре 1941 года оставила учебу в Ивановском педагогическом институте и ушла на фронт. Была командиром санитарного взвода, а затем старшей перевязочной сестрой полкового медпункта. А.И. Холопцева прошла боевой путь от г. Калинина до Венгрии, участвовала в боях на Курской дуге; при форсировании Днепра в 1943 году получила ранения и контузию. Награждена орденом Красной Звезды (за бои около города Яссы), медалями, в том числе – «За боевые заслуги».

После войны А.И. Холопцева возвратилась к учебе в ИГПИ, а по окончании института приступила к преподавательской работе на факультете иностранных языков. Долгие годы она работала здесь, оставив по себе благодарную память у многих поколений студентов.

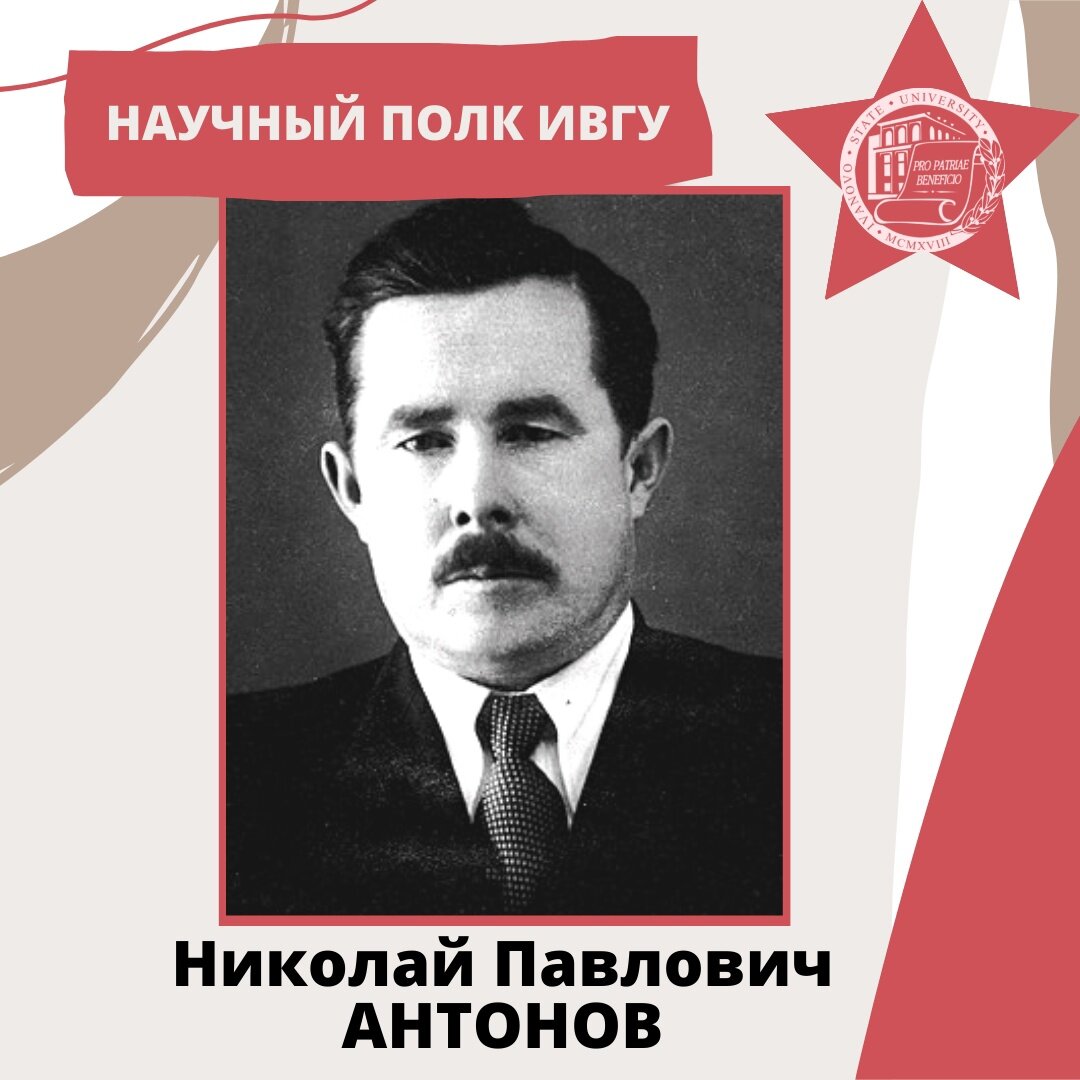

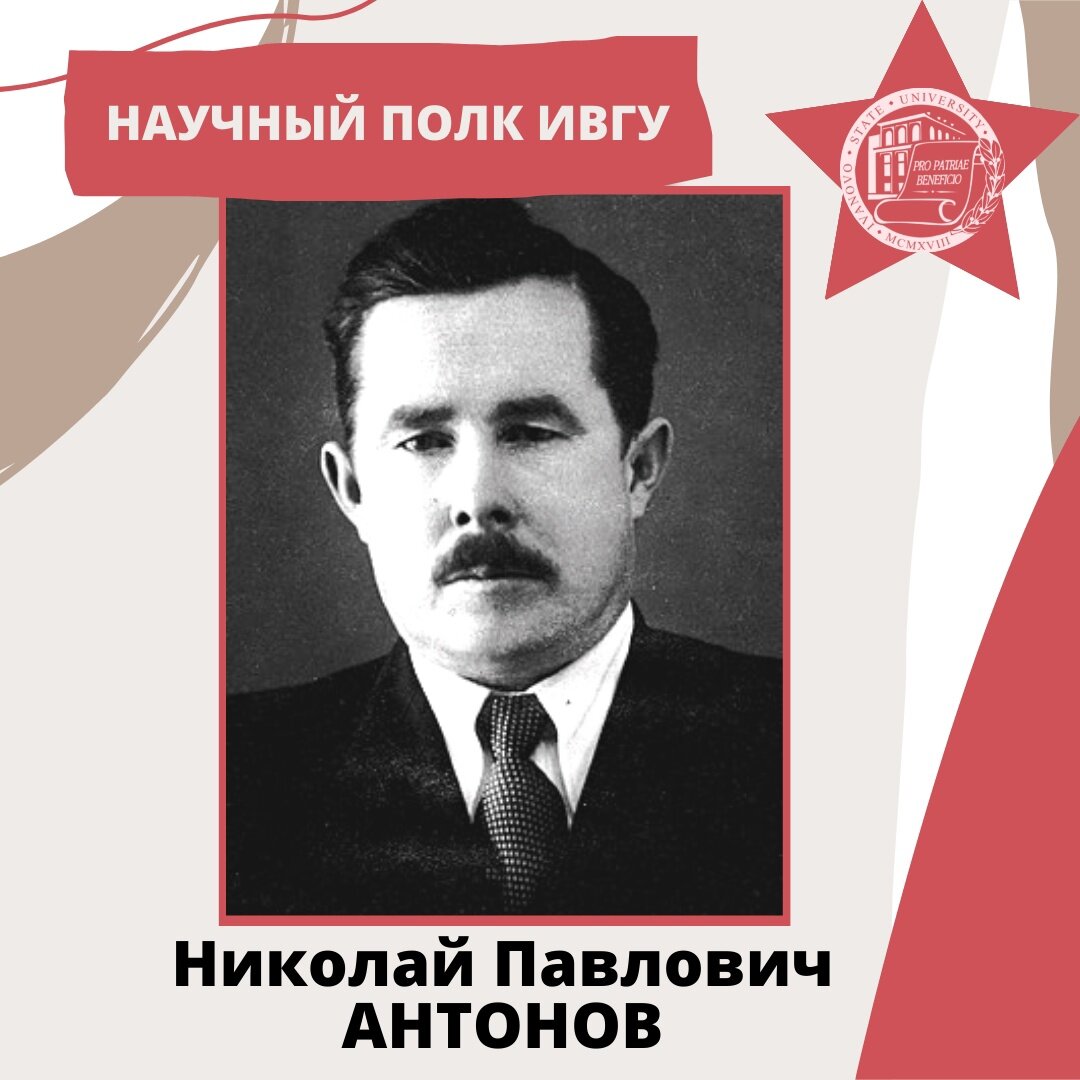

Николай Павлович Антонов

Николай Павлович Антонов (1909–1985) родился в Иваново-Вознесенске, а его детство и юность прошли в деревне Никульское, расположенной на высоком берегу Нерли.

В 1939 году лейтенант Николай Антонов, будучи офицером запаса, был мобилизован и участвовал в освобождении Западной Белоруссии. В самом начале Великой Отечественной Войны он был снова призван в ряды Красной армии. Закончил войну в сентябре 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации судьба не раз возвращала защитившего в 1949 году кандидатскую диссертацию философа Н.П. Антонова на малую ивановскую родину и связала его имя с нашим университетом. В 1950–1955 годах он работал доцентом и заведующим кафедрой марксизма-ленинизма, а затем, в 1965–1979 годах, после защиты докторской диссертации, он «вернулся» профессором и заведующим кафедрой философии ИГПИ / ИвГУ. В региональную интеллектуальную историю Н.П. Антонов вошел как первый иваново-вознесенский профессиональный философ.

Из «Философских фрагментов» лейтенанта Николая Антонова (июль 1942 года):

«В небе – трель жаворонка. И над всем ласковое сияющее солнце. Какая красота. Какое бесконечное богатство и разнообразие жизни. Рай на земле. Как прекрасно отдохнуть, раскинувшись на этом душистом цветущем ковре живой жизни, забыв о всех треволнениях и боях за Воронеж, с захватом которого немцы перерезают последние дороги, связывающие нас с Кавказом, с нефтью, хлебом, углем, сырьем. Забыть обо всем, не думать, чем кончится война, если фашисты прорвутся к Сталинграду и Саратову. Не думать о том, почему немцы опять бьют нас, опять наступают, а мы отступаем, не думать о том, почему газеты кричат о геройстве и победах наших войск, а города сдаются немцам, – забыть обо всем и, неподвижно раскинувшись, смотреть в беспредельную голубую глубину неба и плывущие в нем облака».

Разин Геннадий Павлович

Уроженец деревни Романчугово Тейковского района Ивановской области Разин Геннадий Павлович в августе 1942 года был принят в военное училище, после ускоренной подготовки в котором был направлен на фронт в звании младшего лейтенанта командиром пехотного взвода. В бою за населенный пункт Барошля 18 августа 1943 года младший лейтенант Разин умело командовал взводом пулеметной роты, подавил огневые точки и уничтожил живую силу противника, мужественно способствуя свободному продвижению вперед стрелковым подразделениям полка. Взвод Разина уничтожил два станковых пулемета противника с расчетами и рассеял до роты немецкой пехоты. В конце войны китель Разина украшали орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» – и другие награды.

Дослужившись до полковника и выйдя в отставку в 1973 году, Г.П. Разин работал начальником отдела кадров Ивановского государственного университета.

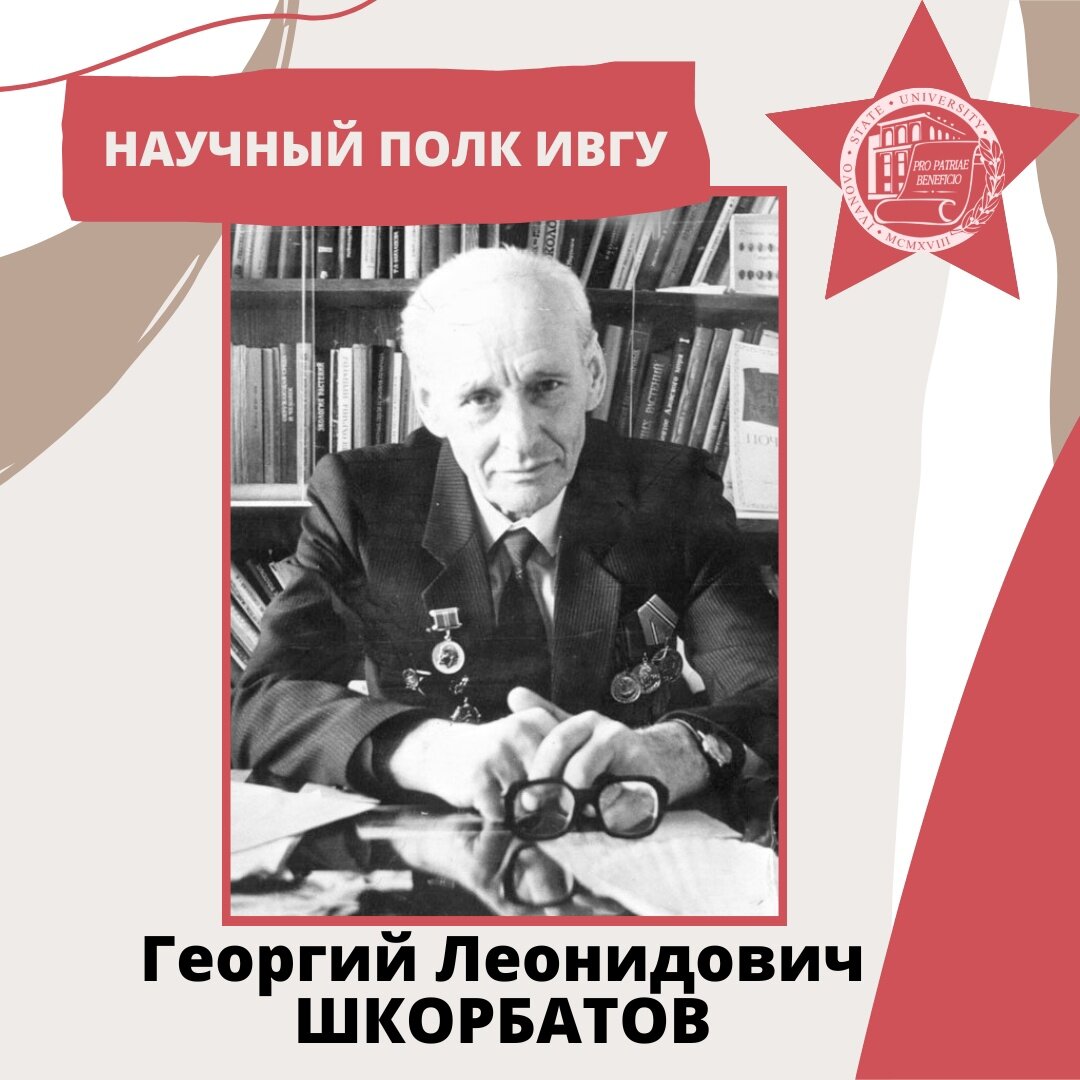

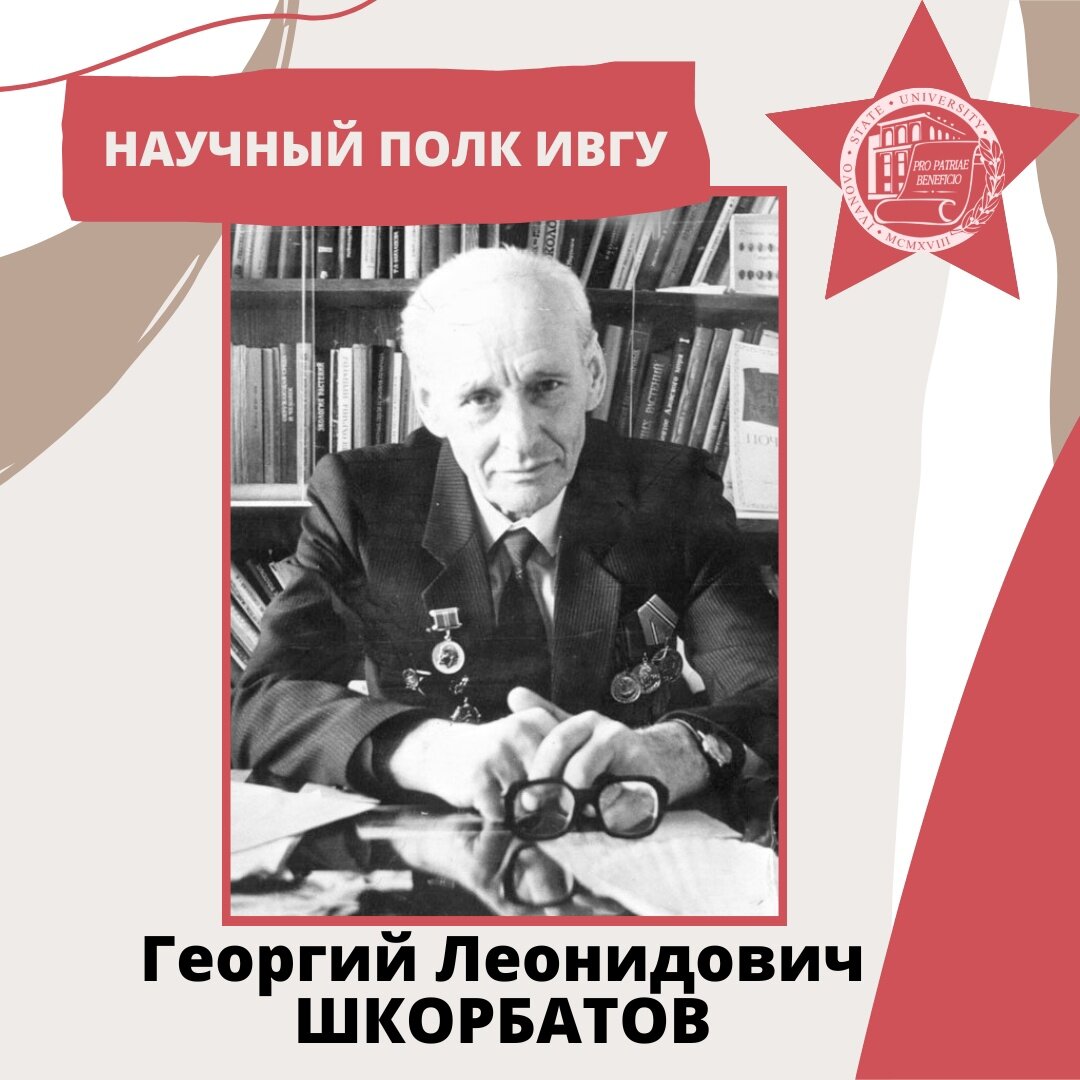

Георгий Леонидович Шкорбатов

Георгий Леонидович Шкорбатов (1917–1985), первый заведующий кафедры зоологии ИвГУ, гидробиолог, эколог и эволюционист, – человек трудной и героической судьбы.

Он родился в Харькове, в семье известного ученого: его отец Шкорбатов Леонид Андреевич (1884–1972) – ботаник, альголог, миколог, гидробиолог, один из основателей санитарной гидробиологии и санитарной альгологии. В 1932 г. Г.Л. Шкорбатов поступил на вечерний рабфак, а в 1934 г. – на первый курс биологического факультета ХГУ. В ноябре 1937 г. арестован и находился под следствием НКВД по обвинению в принадлежности к молодежной антисоветской организации (в январе 1939 г. дело было прекращено).

В 1941 г. по окончании университета Георгий Леонидович получил назначение в НИИ УкрВодгео в лабораторию очистки вод. В сентябре 1941 г. эвакуировался в г. Чапаевск, где работал инженером-химиком на оборонных предприятиях.

В августе 1942 г. Георгий Леонидович был мобилизован в ряды Советской армии.

С июня 1944 г. ст. лейтенант Шкорбатов командовал стрелковой ротой на 1-м Прибалтийском и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в боевых действиях до 12 мая 1945 г., затем был военным комендантом г. Квеленгрюна. Демобилизован в ноябре 1945 года. За боевые заслуги в годы войны награжден орденом Красной звезды и медалями.

С февраля 1946 г. приступил к работе на кафедре гидробиологии ХГУ, а в 1951 г. Георгий Леонидович защитил канд. диссертацию на тему: «Эколого-физиологические особенности близких форм пресноводных животных, обитающих в разной среде». Обширный цикл проведенных работ лег в основу докт. диссертации «Эколого-физиологическая активность и вопросы акклиматизации пресноводных рыб» (1965).

В мае 1966 г. Г.Л. Шкорбатов был избран зав. кафедрой зоологии беспозвоночных и гидробиологии Харьковского университета. В 1967 г. ему присвоено звание профессора, а в 1968 г. он был избран деканом биологического факультета.

В 1975 г. принял приглашение на заведование кафедрой зоологии в Ивановском университете. Первоочередной задачей проф. Шкорбатова стала организация учебного процесса всех студентов-биологов, организация кафедры, создание и развитие ее материальной базы. Особое значение Георгий Леонидович придавал учебным и производственным практикам студентов 1–3-х курсов, вовлечению студентов старших курсов в научную работу.

Георгий Леонидович стал и организатором Зоологического музея ИвГУ. Он считал, что музей служит важным звеном в образовании и расширении кругозора студента-зоолога, в пропаганде знаний о природе среди школьников и населения. Г.Л. Шкорбатов создал и возглавил Ивановское отделение Всероссийского гидробиологического общества. Под его руководством был осуществлен ряд научно-исследовательских работ на реках и водоемах региона. Кроме этого, сотрудники кафедры и студенты под его руководством участвовали в реализации ряда всесоюзных научно-исследовательских программ.

Георгий Леонидович организовал морскую гидробиологическую практику студентов-зоологов на Белом море. 11 поколений студентов вспоминают Беломорье как ярчайший эпизод обучения в университете.

Николай Васильевич Савин

В 332-й стрелковой дивизии им. Фрунзе, которая состояла из жителей Ивановской области, воевал будущий профессор, завкафедрой и декан ИГПИ Николай Васильевич Савин (1921–2013). Уроженец старинного владимирского села Мстера, из рода иконописцев, он ушел на фронт из ивановского Института иностранных языков, на фронте же, в госпитале после ранения, встретил свою будущую жену – и расписывались они тоже на фронте, на границе СССР и Восточной Пруссии.

Участвовал в боях под городом Демидов (Смоленская область). К осени 1942 года сержант госбезопасности Савин проходил службу в составе штаба НКВД (особого отдела) 4-й Ударной армии Калининского фронта. Первой наградой стала медаль «За боевые заслуги». Из наградного листа: «…непосредственно на передовой линии активно проводил чекистскую работу по разоблачению вражеского элемента, сеявшего панику в наступающих частях. Работая в особарме, неоднократно командировался с группой бойцов в районы боев, для проведения работы с трусами, паникерами, оставляющих поле боя, чем оказал командованию армии большую помощь в наведении боевого порядка в передовых частях. В боевой обстановке смел и решителен. Выполняя отдельное оперативное задание, в сентябре 1942 года вскрыл и ликвидировал бандитскую вооруженную группу, пробравшуюся в тыл армии». В дальнейших боях награжден двумя орденами – Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. Войну закончил офицером, старшим лейтенантом.

В 1948 году, будучи школьным учителем, Н.В. Савин экстерном завершил образование в ИГПИ. С августа 1948 года работал преподавателем на кафедре иностранных языков, с 1949 года – на кафедре педагогики и психологии. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию «Организация внеклассной работы по иностранным языкам в школе».

В дальнейшем в разное время работал за границей. В конце 1950-х – начале 1960-х годов был советником по вопросам народного образования в посольстве СССР в Монголии и читал авторский курс лекций по педагогике в Улан-Баторском университете, причем на монгольском языке! В качестве эксперта работал и на выставке «50 лет народного образования в СССР», в рамках которой читал лекции в учебных заведениях ГДР – уже на немецком. В начале 1970-х годов был приглашен на работу преподавателем в вузах ГДР, где прожил два года и читал студентам свои курсы лекций в Ростокском педагогическом институте.

Затем Н.В. Савин вернулся в ИГПИ (ИвГУ), был деканом факультета иностранных языков, руководил кафедрой педагогики и психологии. Одновременно преподавал в Шуйском государственном педагогическом университете, консультировал преподавателей и методистов всего нашего региона.

Как истинный педагог, Н.В. Савин никогда не расставался со школой. В 1980-е он стал инициатором организации педагогических классов в Иванове и области. По его инициативе был создан методический центр «Университет – школа-лицей № 22». В качестве альтернативы авторитарной педагогике, Н.В. Савин создал свою, ивановскую школу гуманной педагогики.

Юрий Артурович Якобсон

Юрий Артурович Якобсон (1915–2004) родился в городе Иваново-Вознесенске в семье инженера-железнодорожника. Трудовую деятельность начал на авиамоторном заводе имени Фрунзе, где овладел профессией токаря. Рабочий стаж был необходим для поступления в институт. В 1935 году поступил в Ивановский педагогический институт, на исторический факультет. В 1939 году получил диплом с отличием, был зачислен на работу ассистентом на кафедру истории СССР.

В сентябре 1939 года был призван в Красную Армию Октябрьским райвоенкоматом города Иванова. В группе ивановцев, выпускников вузов, направлен в Одессу, окончил полковую школу младших командиров. Участник Великой Отечественной войны с первых дней. С боями отступал от южных границ на восток. Под городом Умань (Черкасская область, Украина) с дивизией попал в окружение, вышел к своим.

Весной 1942 года, как имеющий высшее гуманитарное образование, был переведен в военную прокуратуру, но не в качестве подследственного, а в качестве штатного работника. В отличие от СМЕРШа, военная прокуратура на фронте имела дело с такими уголовными преступлениями, как воровство, самострелы, дезертирство, хищения имущества, служебные злоупотребления и др. Знания приходилось получать по ходу дела.

Из воспоминаний Ю.А. Якобсона: «В районе местечка Малорыта пришлось принять участие в тяжелой акции. Местные жители рассказали нам, что немцы при отступлении расстреляли большую группу местных жителей, среди которых были и дети на руках матерей. Нам показали место, где были зарыты трупы убитых. Меня больше всего потрясло, что среди убитых я увидел фигуру женщины, лежавшей в обнимку с малолетним ребенком, которого она даже в момент расстрела продолжала обнимать, так они оба и упали в общую яму-могилу. Эта жуткая картина врезалась мне в память на всю жизнь…»

Ю.А. Якобсон награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». О квалификации военного следователя А.Ю. Якобсона говорит тот факт, что После Победы ему доверили участие в расследовании фашистских злодеяний в концлагере Заксенхаузен. Из воспоминаний Ю.А. Якобсона: «Довелось “беседовать” и с фашистами, бывшими служителями этого лагеря. Их трудно было назвать людьми, это были звери в человеческом облике, которые без зазрения совести рассказывали, как они издевались над заключенными, как, в частности, осенью 1941 года здесь в лагере были уничтожены 18 тысяч советских военнопленных».

В июне 1946 года уволен в запас и вернулся в родной ИГПИ. Был зачислен в штат кафедры истории СССР, на которой проработал более полувека. Работал в институте, затем – в университете, заведующим кафедрой дореволюционной отечественной истории, деканом исторического факультета, проректором по научной работе. Он являлся организатором не только учебного, но и научного процесса в высшем учебном заведении. Был одним из организаторов музея истории Ивановского государственного университета.

С 1987 года возглавлял Ивановское отделение Российского фонда культуры, занимал различные должности в других общественных организациях городского и областного уровня.

20 октября 2015 года в новом (6-м) корпусе ИвГУ состоялось торжественное открытие мемориальной аудитории имени Ю.А. Якобсона. На ней имеется соответствующая табличка, а внутри помещения на стене на стене – краткая биографическая справка о Юрии Артуровиче.

Евгений Александрович Халезов

Две войны подряд прошел будущий декан математического факультета Евгений Александрович Халезов.

Он родился в семье талантливых сельских учителей, отмеченных орденами Ленина. После окончания школы Евгений Александрович поступил в Ленинградский кораблестроительный институт, откуда сразу был призван на военную службу. А дальше – война с Финляндией, потом Великая Отечественная… Е.А. Халезов прошел их до конца, был награжден орденами и медалями – и в гимнастерке старшины, в победном сорок пятом, поступил в Ивановский педагогический институт, чтобы овладеть одной из самых мирных и благородных профессий – преподавателя математики.

Несмотря на большой перерыв в учебе, Евгений Александрович сразу с увлечением стал активно участвовать в спецсеминарах профессора Анатолия Ивановича Мальцева, оказавшего большое влияние на его дальнейшую судьбу. За отличные успехи в учебе и большую общественную работу Евгений Александрович вскоре был выдвинут на Сталинскую стипендию.

Окончив институт, Евгений Александрович, по совету Анатолия Ивановича, год проработал ассистентом, а затем поступил к нему в аспирантуру. Занимался он необыкновенно упорно и за 3 года получил ряд очень интересных результатов, опубликованных в центральной печати и составивших его кандидатскую диссертацию, защищенную в 1954 году. Первым оппонентом на защите выступил заведующий кафедры алгебры МГУ, всемирно известный профессор А.Г.Курош.

Еще будучи аспирантом, Евгений Александрович начал читать лекции, которые отличались тщательностью подготовки, неторопливостью и эмоциональностью. Записи у студентов получались блестящие.

В 1959 году, после разделения физмата на два факультета – физический и математический, Евгений Александрович возглавил математический факультет, унаследовав от А.И. Мальцева бережное, деликатное и уважительное отношение к студентам. Достойный ученик замечательного ученого и педагога, он сохранил на факультете дух творчества, взаимного уважения и преданности общему делу. Отменным лектором, доходчиво вводившим в непростой курс высшей алгебры, и добрым, отзывчивым и справедливым деканом помнят его многие поколения студентов.

Он добился отличных научных результатов и мог бы в этом направлении достичь значительно большего, если бы не отдавал столько времени и сил математическому факультету, делу народного образования и воспитания молодых кадров.

Большие заслуги ученого, педагога, коммуниста, помимо боевых наград, были отмечены Знаком отличника народного просвещения и Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.

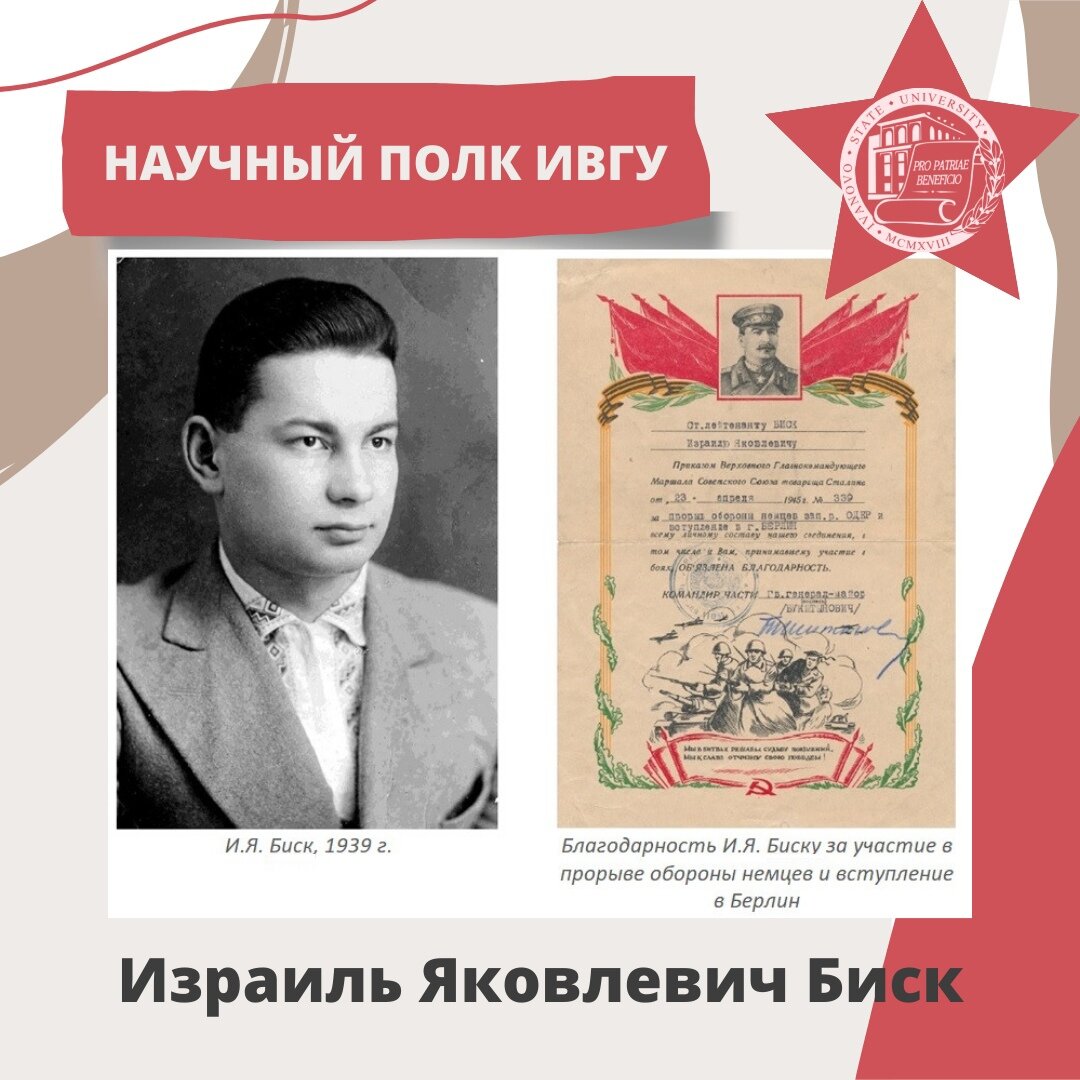

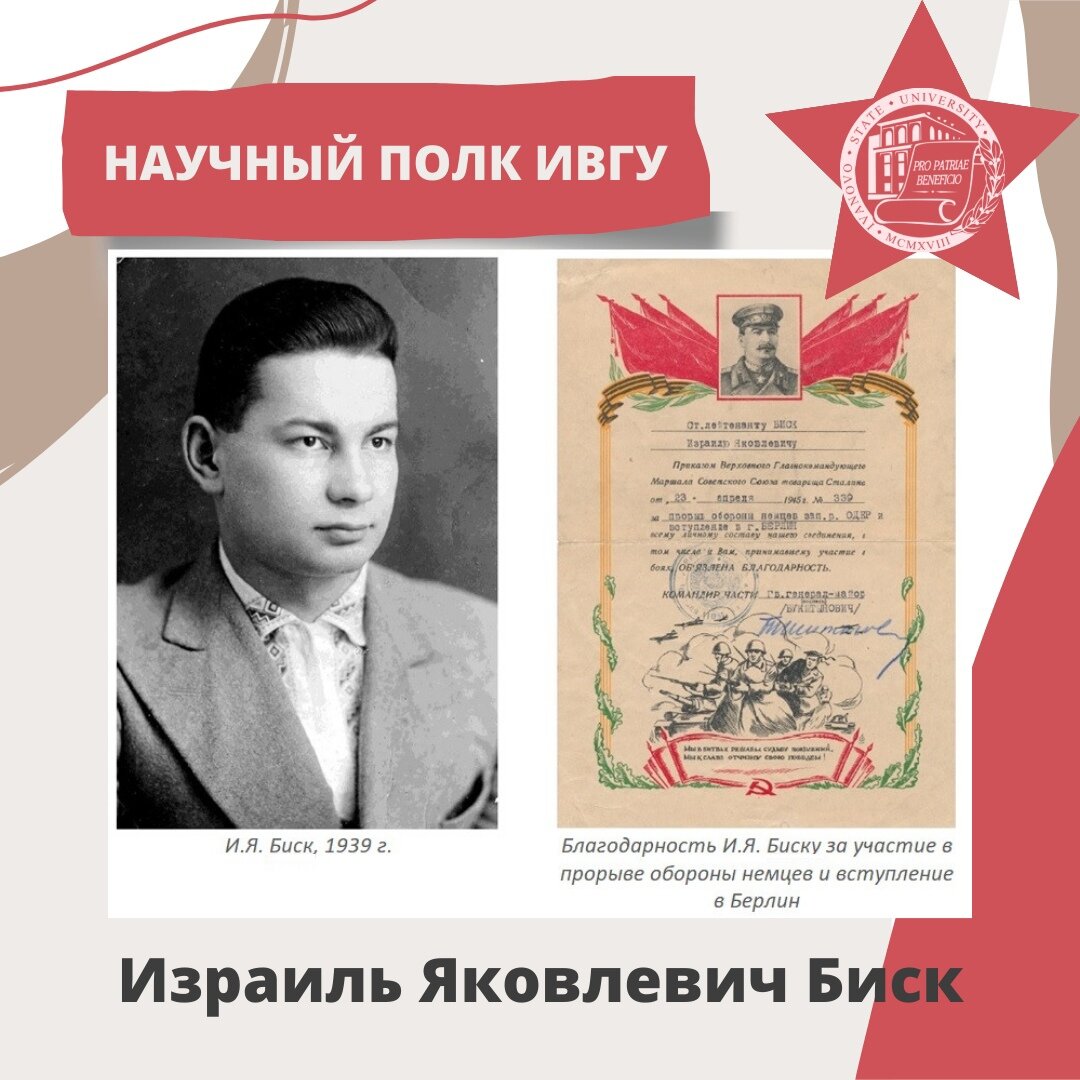

Израиль Яковлевич Биск

Для миллионов россиян 22 июня 1941 г. навсегда останется самым трагическим днем в истории. И 19-летний студент МИФЛИ Израиль Яковлевич Биск, как и многие его сверстники, подал заявление об отправке добровольцем на фронт, хотя неизлечимая болезнь глаз позволяла остаться в тылу. В составе 3-й ударной армии И.Я. Биск дошел до Берлина. В память о тех годах в доме Бисков на видном месте всегда стояла фотография, на которой он с однополчанами запечатлен на фоне Бранденбургских ворот. О боевых заслугах говорят и награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» – и др.

Осенью 1945 г. И.Я. Биск приступил к учебе, но теперь уже на истфаке МГУ. Его учителями стали ведущие ученые своего времени Е.В. Тарле, А.С. Ерусалимский, Б.Ф. Поршнев и др. Получив высшее образование в тяжелое время «борьбы с космополитизмом», И.Я. Биск был лишен возможности столичной аспирантуры и работал в сибирских вузах, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

В 1978 г. И.Я. Биск приехал в недавно созданный ИвГУ. При его участии на историческом факультете была создана кафедра новой и новейшей истории. Возглавляя кафедру с 1978 по 1988 г., И. Биск много внимания уделял методике преподавания и подбору квалифицированных кадров. Ряд преподавателей-историков ИвГУ – бывшие студенты и аспиранты Израиля Яковлевича или приглашенные им выпускники столичных аспирантур. За годы работы в ИвГУ И. Биск опубликовал множество научных статей, а также ряд книг, получивших признание научной общественности. Отметим здесь лишь мемуарную книгу «Мой ХХ век. Записки историка» (Иваново, 2003) – воспоминания Ученого, Педагога и Солдата о жизни своего поколении, на долю которого выпали как репрессии, войны, борьба с «измами», так и грандиозные свершения, героизм, любовь к жизни и глубокая вера в человечество.

Кадневская Евгения Михайловна

Кадневская Евгения Михайловна родилась в 1922 году. До войны училась в Москве, поступила в авиационно-технический институт. В отправке на фронт ей отказали – тогда она поступила на курсы медсестер на заводе, шефствовавшем над ее институтом, и в феврале 1942 года была отправлена в военный госпиталь. Однако Е.М. Кадневская рвалась на передовую и поэтому поступила еще и на снайперские курсы – и оказалась хорошим снайпером!

До конца войны Е.М. Кадневская – боец девичьего снайперского отделения. Многое выпало на ее долю: изматывающие переходы; рискованные перемещения по-пластунски между нашими и вражескими позициями, чтобы взять на мушку очередную мишень; обстрелы и артналеты – и др. На счету девушки-снайпера 31 убитый гитлеровец. Однажды ее отделение в бою с превосходящими силами врагов спасло полковое знамя из тактического окружения.

Евгения Михайловна награждена медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» – но ей был особенно дорог орден Славы III-й степени, который давался за выдающееся личное мужество и соответствовал (даже по цвету колодки) знаменитому Георгиевскому кресту в дореволюционной российской армии.

После демобилизации в 1949 году Е.М. Кадневская работала кафедре английского языка ИГПИ.

Леонид Ефремович Файн

Леонид Ефремович Файн (1924–2018) прожил долгую, яркую, наполненную драматическими событиями жизнь. Он родился в местечке Браилов Винницкой области на Украине в бедной многодетной еврейской семье. Его отец работал учителем-филологом, мама – швеей. В школьные годы Леонид проявил недюжинные способности в изучении математики и как отличник (аттестат вручили 21 июня 1941 года) он был без экзаменов зачислен на механико-математический факультет Киевского университета, но начавшаяся война не позволила приступить к занятиям.

В начале июля 1941 г. семья Файн отправилась в эвакуацию, покинув Украину, как впоследствии оказалось, навсегда. Почти все родственники Леонида Ефремовича, оставшиеся на родине, погибли во время Холокоста, а местечко Браилов было стерто с лица земли. Но и на долю эвакуированных выпали тяжелые испытания – еще одна эвакуация, суровый климат и лишения, приведшие к уходу из жизни родителей Леонида Ефремовича, который к тому времени уже был призван в армию. На протяжении трех лет командир отделения противотанковых ружей сержант Л.Е. Файн нес службу в Туркмении в составе группировки советских войск, прикрывавших границу с Ираном. Затем почти два года обучался на офицерских курсах в Таджикистане.

После войны он решает стать историком, но о дневной форме обучения не могло быть и речи: лишенный поддержки родителей, не имеющий жилья, Леонид Ефремович должен был сам заботиться о своем пропитании. Он устраивается на работу учителем семилетней школы и одновременно учится на заочном отделении историко-филологического факультета Казахского государственного университета. Занимался Леонид Ефремович настолько успешно, что уже через 15 месяцев получил диплом об окончании вуза. Затем были учеба в аспирантуре, защита кандидатской диссертации, работа заведующим кафедрой Гурьевского учительского института, доцентом Джамбульского филиала Чимкентского технологического института, написание докторской диссертации в Институте истории СССР АН СССР под руководством известного советского историка И.Б. Берхина. К началу 60-х годов окончательно определилась сфера научных интересов Л.Е. Файна – изучение теории и истории отечественной кооперации. В 1971 году Леонид Ефремович успешно защищает докторскую диссертацию, а в 1973 году избирается на должность профессора кафедры истории СССР Тюменского государственного университета. В Тюмени Л.Е. Файн проработал пять лет, успев подготовить семь кандидатов наук.

С сентября 1978 года до своего отъезда в Москву в 2003 году, то есть четверть века, Леонид Ефремович трудился на кафедре новейшей отечественной истории истфака ИвГУ. Годы работы в Иванове, несомненно, самые плодотворные в работе замечательного историка и педагога. Именно здесь были написаны фундаментальные монографии, признанные классикой отечественной исторической литературы о кооперации. Кроме того, Леонид Ефремович – автор более чем 200 научных статей в ведущих академических журналах страны, участник многочисленных научных конференций, симпозиумов и семинаров. Под его руководством было защищено почти два десятка кандидатских и докторских диссертаций. Многие его ученики стали видными учеными, сформировав известную в российской науке ивановскую школу изучения кооперации.

Л.Е. Файна всегда отличали демократизм, широта научных взглядов, принципиальность, гражданское мужество. Еще в 70-е годы, за 20 лет до официальной реабилитации, он в своих работах фактически снял ярлык «врагов народа» с великих русских ученых – экономистов и кооператоров А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева. Это был прекрасный педагог и человек, чуждый склок и раздоров, добрый, отзывчивый, искренне радующийся успехам своих учеников, замечательный семьянин

Валериан Макарьевич Бритов

Из «шахматистской» автобиографии д-ра ист. наук, декана истфака ИвГУ В.М. Бритова:

«Я, Бритов Валериан Макарьевич, родился 7 июня 1923 г. в Кашине (Тверской губернии). В 1936 г. семья переехала в Иваново, где я пристрастился к шахматам. Играю в них уже 75 лет. Иваново считаю своей второй родиной. В июне 1941 г. (за неделю до войны) закончил школу, был чемпионом города по шахматам. Первый разряд получил в 1941-м. В конце года ушел на фронт. Воевал матросом на черноморском флоте, защищал Новороссийск, Малую землю, освобождал Одессу в 1945 году. Награжден 20 медалями и орденом Отечественной войны 2-й ст.

Глаза лучистые,

Ясные, чистые,

Еще не выцвели от невзгод,

Идет 41-й год.

Перелицованный пиджачок,

На отвороте значок,

Шахматный, конечно,

Впереди, он думает, – вечность.

Это мой портрет

В 18 лет.

(Посвящаю матросам и солдатам 1923 г.р., ушедшим на фронт в 1941-м.)

В 1947 г. демобилизовался и уехал в Иваново. Входил в число лучших шахматистов города, дважды был кандидатом в мастера (на недолгий срок, удержаться не мог). В последний раз набрал норму в 63 года. Думал – пожизненно, но увы! – разжаловали.

Защитил после института кандидатскую и докторскую диссертации, получил звание заслуженного деятеля науки. Был деканом (и мне постепенно стали давать звания — «дорос» до подполковника). В 1994 г. уехал в Москву. Раньше в институте много писал (свыше 100 книг и брошюр). В Москве начал неожиданно сочинять стихи, в 70 лет написал более 20 сборников, издал 2 книги, а затем с легкой руки моего ученика гроссмейстера Андрея Харитонова начал писать на шахматные темы <…>

22 июня 1941 года. Воскресенье. Ярко светит солнце. Бегу в павильон летнего сада хлопчатобумажников на первенство области по шахматам. Валя Бритов – чемпион города среди школьников – впервые включен в подобное соревнование. Чувство радости переполняет меня. Не опоздать бы на первый тур. Спешу. Но вынужден остановиться на остановке трамвая «Дворец труда». У репродуктора толпится народ. Слушают речь В.М.Молотова. Все потрясены. Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на СССР. (Из-за этого немного опоздал. Мои часы были включены и дожидались меня). Врываюсь в помещение и с ходу кричу: «Началась война!». Турнир был окончен, не успев начаться. Участники его потом стали уходить на переднюю линию сражений, преимущественно под Москву, где большинство из них сложили головы в первых своих боях с захватчиками.

Так запомнили 22 июня 1941 года Г.И. Носов, судивший это последнее довоенное соревнование в Иванове, и я, принесший страшную весть о войне».

Шейнкер Вениамин Наумович

Шейнкер Вениамин Наумович (1925–2003) – известный советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Перед войной экстерном окончил школу, после чего поступил на физико-математический факультет Ростовского университета. С началом Великой Отечественной войны обращался в военкомат с просьбой о призыве в армию. В начале 1943 года был призван и получил направление на учебу в Харьковское артиллерийское училище.

Получив звание младшего лейтенанта, уехал на 1-й Украинский фронт в 289-й гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский полк. Был назначен начальником связи полка. В составе полка в ноябре 1943 года участвовал в Киевской наступательной операции. В ходе боев за Днепр был ранен, после лечения в госпитале добился возвращения в свой полк, который был уже в составе 2-го Белорусского фронта. Но ранение дало о себе знать, и В. Шейнкер вновь попал в госпиталь.

После лечения В. Шейнкер, хорошо знавший немецкий язык, был назначен переводчиком в разведгруппу 10-го артиллерийского корпуса 1-го Украинского фронта. В его составе в 1944 году В. Шейнкер в июле – августе 1944 года принимал участие в Львовско-Сандомирской операции по освобождению областей Украины и Польши.

В 1946 году, после демобилизации в звании гвардии лейтенанта, В.Н. Шейнкер поступил на романо-германское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. В 1951 году, после окончания университета, один год работал учителем английского и немецкого языка в школе рабочей молодежи в Ленинграде.

Без обучения в аспирантуре и докторантуре В.Н. Шейнкер подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Романы Тобайаса Смоллетта» (1958), а затем докторскую диссертацию – по теме «Исторический роман Фенимора Купера и некоторые проблемы американской литературы первой половины XIX века» (1973). В 1956–1978 годах работал в Мурманском педагогическом институте (МГПИ), а в 1978–1988 годах был заведующим кафедрой зарубежной литературы Ивановского государственного университета.

В.Н. Шейнкер – один из виднейших специалистов в области англоязычной литературы, член-корреспондент Академии Высшей школы. Область его научных интересов: литература английского Просвещения (Д.Ф. Купер, В. Скотт), американский романизм (Готорн и Фолкнер) и его влияние на последующую литературу.

Мамушин Всеволод Евгеньевич

Мамушин Всеволод Евгеньевич (1922–2000). Родился 11 февраля 1922 года в г. Мозырь БССР в семье инженера путей сообщения. Окончил среднюю школу в г. Иваново, а также музыкальную школу по классу фортепиано, владел французским и немецким языками. Военно-учетные специальности: фотограмметрист (специалист по картографии); артиллерист. Был призван на воинскую службу 7 октября 1940 г. в г. Иваново. С июля 1941 г. по июль 1942 г участвовал в боевых действиях в составе отдельного разведывательного дивизиона Приморской армии. Был ранен и взят в плен в боях под Севастополем. С июля 1942 г. по апрель 1945 г. находился в лагерях для военнопленных в Симферополе, Виннице, затем в концлагере близ г. Дортмунд (Вестфалия). Здесь на шахтах ему пришлось познать неимоверную тяжесть подневольного труда на разгрузке вагонов и барж, когда кормили ничтожным куском хлеба с опилками, овощной и мясной гнилью. После освобождения продолжил воинскую службу до демобилизации в декабре 1946 г. Награжден медалями «За победу над Германией» (1946), «За оборону Севастополя» (1954), орденом Отечественной войны II степени (1985) – и др.

Отучившись в 1946–1950-х гг. на историко-филологическом факультете ИГПИ и получив диплом с отличием, В.Е. Мамушин работал учителем русского языка и литературы в школах г. Тейково и г. Иваново, затем, закончив аспирантуру НИИ общего и политехнического образования АНП РСФСР по специальности «Методика русского языка», в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1961–1966 г. – старший преподаватель кафедры русского языка Владимирского пединститута. С 1966 года он – сначала доцент, а затем, после защиты докторской диссертации (1980), – профессор кафедры современного русского языка и методики преподавания Ивановского государственного университета. Высказанные Мамушиным педагогические идеи продолжают развивать его ученики, работающие в университетах и школах России и ближнего зарубежья.

Самые сложные научные вопросы профессор В.Е. Мамушин излагал просто и ясно, основные положения лекции любил иллюстрировать поучительными историями из личной педагогической практики. Обладая великолепным чувством юмора, он умел до слез рассмешить аудиторию, ни разу не улыбнувшись. Это был добрый, жизнелюбивый человек, от которого всегда уходили с хорошим настроением. Пройдя пекло войны, испытав все ужасы фашистского плена, он не любил об этом говорить.

Антон Францевич Шлегель

Необычная служба в годы войны выпала на долю Антона Францевича Шлегеля. Он родился в 1922 году в Австрии, в семье революционеров-антифашистов, которая подверглась преследованию властей. В связи с этим в 1935 году он выехал на жительство в СССР, поступил в МГУ. В начале войны он был включен в молодежную группу, которую предполагалось забросить во вражеский тыл. Но потом его направили преподавать на антифашистские курсы, которые были организованы для немецких военнопленных в Талицах (ныне – Южский район Ивановской области). Здесь он оказался самым молодым педагогом, преподавал пленным историю Австрии и философию, а они затем как выпускники курсов разъезжались по другим лагерям для проведения антифашистской пропаганды. В Южском районе А.Ф. Шлегель познакомился со своей будущей женой (работала в лагере военнопленных киномехаником).

После войны он поступил в ИГПИ на заочное отделение и еще на первом курсе одновременно преподавал студентам старших курсов свой родной немецкий язык. В 1956 году А.Ф. Шлегель начал в нашем вузе уже настоящую преподавательскую деятельность, а впоследствии 9 лет заведовал кафедрой немецкого языка. Активно участвовал в общественной работе, руководил политклубом «Глобус».

Евгений Петрович Барановский

Один из самых известных впоследствии математиков ИвГУ Евгений Петрович Барановский был первый раз призван в армию в 1942 году из редакции районной газеты «Сталинец», но не прошел медкомиссию из-за проблем со зрением. В 1944 году он был призван вторично, воевал на 1-м Белорусском фронте и даже успел побывать в плену у немцев. Будучи демобилизован, работал преподавателем в средней школе, параллельно учился в Саратовском университете, затем трудился преподавателем математики в машиностроительном техникуме в г. Бежецк Калининской области.

Пройдя суровую жизненную школу и уже в зрелом возрасте решив связать свою жизнь с наукой, Е.П. Барановский в 1961 году поступил в аспирантуру на математическом факультете ИГПИ. Проявив незаурядные математические способности, он вскоре после окончания аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию. 9 декабря 1982 года в математическом институте им. Стеклова АН СССР успешно прошла защита докторской диссертации на тему «Целочисленное приведение реперов Зеллинга, примитивные параллелоэдры, решетчатые покрытия». Таким образом, Е.П. Барановский стал первым преподавателем ИвГУ, защитившим докторскую диссертацию по математике.

Результаты его научных исследований поставили Е.П. Барановского в ряды ведущих геометров страны. Научную деятельность он успешно сочетал с педагогической, был любим и уважаем студентами как за преподавательские, так и за человеческие качества. Евгений Петрович стал одним из инициаторов создания юношеской математической школы; под его руководством работало Ивановское математическое общество, основанное академиком А.И. Мальцевым.

Евгений Петрович создал свою научную школу, его учениками являются, например, доценты Е.В. Власов (директор лицея «Гармония») и П.Г. Кононенко.

Борис Иванович Сизов

Самое почетное место среди выпускников ИГПИ занимает Герой Советского Союза Борис Иванович Сизов. Уроженец деревни Москвино Тейковского района, он хотел стать учителем и совмещал как студент-заочник учебу в учительском институте при ИГПИ и работу в сельской школе. Бывший ученик Б.И. Сизова вспоминал о его уроках истории: «Как живые вставали перед учениками картины нашествия на Русь татар, героической борьбы народа за свою национальную независимость. Для Б.И. Сизова история была не отвлеченной наукой, а сильным средством воспитания гражданственности, патриотизма».

Узнав о начавшейся войне, Б.И. Сизов сразу же подал заявление в районный военкомат. «Учителя нужны школе», – ответили ему. Только в апреле 1942 года его настойчивые просьбы были удовлетворены. На фронт его провожала вся школа. Б.И.

Сизов стал кавалеристом, окончил школу младших командиров, воевал на Брянском и Центральном фронтах, затем в Белоруссии и Польше. Одна за другой появляются на его гимнастерке боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», ордена Красной звезды и Отечественной войны.

Шел победный 1945-й год, когда около 600 немцев с пулеметами (прорывавшиеся из окружения отборные части дивизии СС) неожиданно вышли в расположение штаба нашей дивизии и окружили его. Гвардии старший лейтенант Борис Сизов сумел организовать отряд из штабистов, а когда закончились патроны и гранаты, бросился в рукопашную с кавалерийской шашкой. Подоспевшая подмога нашла на месте боя тело Б.И. Сизова, изуродованное десятками ножевых ран.

В мае 1946 года Борису Сизову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В центре поселка Нерль, где он учился в школе-семилетке, стоит обелиск в память о павшем герое, его имя носит местная школа.